Санкт-Петербург

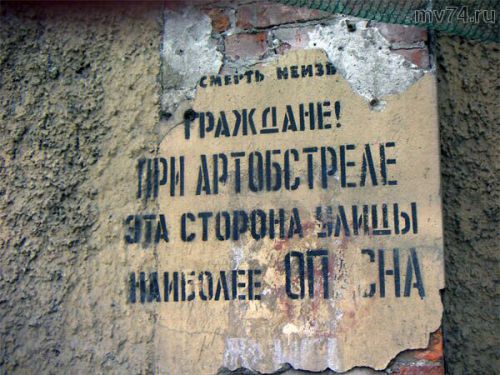

Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее ОПАСНА. Эта надпись, почти уничтоженная временем, находится на улице Пионерской и призвана изо дня в день напоминать жителям города–героя о тяжелых днях проведенных в годы войны.

Улица Пионерская

Улица Красного курсанта (до 1923 Большая Спасская), между Большим проспектом Петроградской Стороны и Новоладожской улицы. Возникла в 1720-х гг. в слободе Невского гарнизонного полка (см. Колтовские). Застраивалась зданиями военно-учебных заведений, в том числе 2-го кадетского корпуса (дом 14—16, 1795—1803, архитектор Ф. И. Демерцов; экзерциргауз корпуса — дом 18, 1819—20).

В XIX — начала XX вв. здесь располагались Дворянский полк (с 1859 Константиновское военное училище), Павловское военное училище, Топографическое

училище, с 1918 — Военно-топографические курсы, с 1937 — Военно-топографическое командное училище, Военно-теоретическая школа ВВС РККА, позже Военно-воздушная академия имени А. Ф. Можайского. В 1918 в доме 17 открылись первые пехотные курсы командиров РККА (отсюда современное название улицы).

Улица Красного курсанта

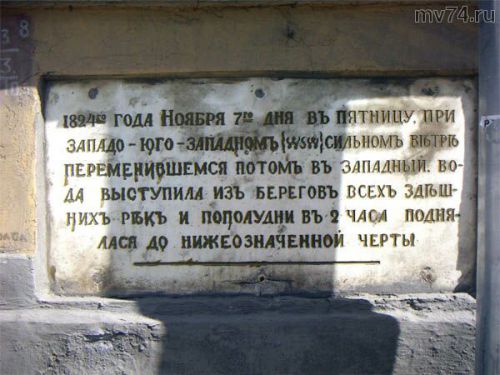

1824 года ноября 7-го дня, в пятницу при западно-юго-западном (WSW) сильном ветре, переменившемся потом в западный, вода выступила из берегов всех здешних рек и пополудни в 2 часа поднялась до нижеозначенной черты». (Доска мраморная.) Это доска не единственная в Питере. Не редко этот город затапливался и «в честь» каждого наводнения устанавливались памятные доски, их можно насчитать несколько десятков.

Табличка на Ждановской набережной

Староколтовской мост

Подарок Питеру от Калининграда

Питерский лифт

Питерские бабушки

Питерские архитекторы не жаловали прямые углы

Здание архитектора Мендельсона на ул. Пионерской построено в стиле конструктивизма. Конструктивизм — основное направление в архитектуре современного авангарда 1920-х — начала 1930-х гг. В его основе — принцип функциональности, выражавшийся в динамически расчлененных структурах с четкими объемами и лаконичными поверхностями, выявленными конструкциями и плоскостями остекления. Образцом соединения принципов функционализма и экспрессионизма стала фабрика «Красное Знамя» (1926-37, арх. Э. Мендельсон, Пионерская ул., 57), изображение которой вы можете увидеть на фотографии. Конструктивизм явился заметным вкладом в отечественную архитектуру Санкт-Петербурга.

Здание архитектора Мендельсона на ул.Пионерской

За́городный проспе́кт — крупная магистраль в центре Санкт-Петербурга. Проходит от Владимирской площади до Московского проспекта. Большая загородная дорога появилась в начале 1730-х гг. на месте старинной пешеходной тропы, ведущей к Екатерингофу. Загородной она называлась, поскольку в первой половине XVIII в., когда южная граница города проходила по Фонтанке, прилегающие территории были загородными. Официальное название было учреждено в 1739 году Комиссией о Санкт-Петербургском строении.

Загородный проспект

История названия Ждановской набережной весьма запутанна. Первоначальное ее название было Кадетская улица (1798 г.), после ее переименовывают в Никольскую Набережную улицу (1738 – 1792 гг.), затем в Инженерную набережную (1753 г.). После очередного наводнения решили переименовать в набережную р. Ждановки и наконец приходят к окончательному названию которое существует и сейчас – Ждановская Набережная. Одним словом скучно людям прогуливаться по набережной, у которой одно и тоже название.

Ждановская набережная

Двухэтажный деревянный дом Вуича был построен в 1888 году, во время Второй мировой войны почти полностью разрушен, а позже воссоздан в иных пропорциях. Сейчас он находится в аварийном состоянии. В этом доме Алексей Толстой прожил восемь лет. Именно здесь Толстой написал свой знаменитый исторический роман «Петр I», вторую часть трилогии «Хождение по мукам» и сказку «Золотой ключик или приключения Буратино». Михаил Толстой предлагал, чтобы здесь был создан филиал музея истории Пушкина, представляющий все направления культуры и искусства 20-30-х годов прошлого века. Там постоянно бывали и писатели, и художники, Петров-Водкин в частности, и Шостакович, и Шапорин, даже ученые, физики очень любили навещать Толстого, в частности, молодой Ландау. Короче говоря, это выдающееся историко-культурное место. И даже после 1938 года, когда семья Толстых переехала в Москву, дом оказался в руках ленинградского отделения Союза писателей, это был дом творчества, и там жили и вторили и Илья Эренбург, И Юрий Тынянов, и Михаил Зощенко…

Дом, где жил Алексей Толстой

История дома Леонтьевых: Семья Леонтьевых поселилась в Петербурге в 1741 году, когда основатель петербургской купеческой династии Леонтьевых, Иван, подал прошение на имя императрицы Елизаветы Петровны о «намеренном рвении для товарно-торгового промысла». Сначала Леонтьевы занимались лишь торговлей ситцем, в но в 50-х гг. XIX века они были уже владельцами ситценабивной фабрики, находящейся в Петербургской части на наб. Ждановки. Фабрика была довольно крупной для своего времени — в 1856 г. на ней работало около 500 человек, имелось несколько перовых машин и красильня. В 1859 году дед будущего нобелевского лауреата решил построить для многочисленной семьи собственный дом на том же участке, где располагалась фабрика, причем спроектировал его сам. Этот дом сохранился и поныне. Это двухэтажный жилой дом, прямоугольный в плане, с лицевым фасадом, выходящем на набережною реки Ждановки. К основному зданию примыкала оранжерея, на первом этаже под ней — магазин по продаже ситца. Лицевой фасад отделан в псевдобарочном стиле, распространенном в это время. В этом доме родился и вырос отец нобелевского лауреата, Василий Васильевич Леонтьев-старший, его многочисленные братья и сестры (у В.Я.Леонтьева было 14 детей).

Дом Леонтьевых

Дача 18 век на набережной адмирала Лазарева

Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского является политехническим вузом Министерства обороны Российской Федерации и осуществляет подготовку высококвалифицированных офицеров с высшим военно-специальным образованием для Космических войск, других родов, видов ВС и силовых ведомств Российской Федерации.

Обучение в академии очное.

Срок обучения — 5 лет.

Окончившим академию присваивается воинское звание «лейтенант» и выдается диплом.

Военно-космическая академия им.Можайского