Алексей Парщиков

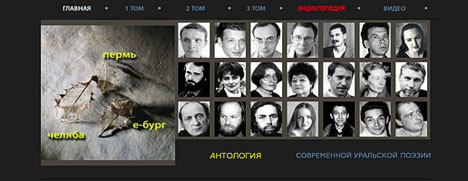

Отрывок из книги Алексея Парщикова » Рай медленного огня» (о Виталии Кальпиди). На фото Алексей Парщиков в гостях у ВК в Перми (из архива В.Кальпиди).

Рай медленного огня

Алексей Парщиков

2. Виталий Кальпиди. План «Мерцания» . Археология

В таких страстях, в надрыве и в миллиметре от аннигиляции сварился Урал в моих первых визитёрских опытах. И какой-то маниловской утопией казались проросшие на этой земле приворотные русские стихи, лишённые лексической однородности и академического крючкотворства. Мне открылись образы тревожные, зудящие в точке опоры и вибрирующие в наваждениях разбегания. Как лабораторная очевидность, стояла «запаянная плотность пустоты — / дым плоти, что вцепился в позвоночник» .

«Гомер на 7/9 хор, а хор

не разумеет правды, приговором

довольствуясь, не видящий в упор,

что приговор и управляет хором.

Гомер был зряч. Примерив слепоту

казнённого вакханками Орфея,

он в слишком человеческом поту

шарахнулся от бездны, холодея,

от бездны, чей обратный зренью дых

сжигал золу неплотного зевеса,

во–первых, афродиту, во–вторых,

и аполлона с герою в довесок,

афину с запечённым между ног

влагалищем, что выложено в синий

мертвецкий мрамор (отчего лобок

её и летом покрывает иней) —

двумерные, они летели прочь,

гонимые струёй такого света,

что, проглотив себя, до точки ночь

свернулася перед зрачком поэта,

а он был зряч и, стало быть, готов

увидеть тьму, куда мы все влекомы,

фантомы принимая за богов,

раскрашенные фантики–фантомы.»

«Орфей был слеп, эфирный слепок, он

немного женщина и всё–таки мужчина,

пронзил пласты, где верховодил крон,

потом зевес, потом его причина…»

<…>

Текст Кальпиди построен как диалог двух симметричных масок, в нём — антитетичность полуреального Гомера и мифологического Орфея . Об Орфее Кальпиди говорит: если он и герой, то герой с пониженным чувством самосохранения, как и Нарцисс, утративший иммунитет: он вступает в сражение (в судьбу) с заведомым поражением, то есть сопротивляется самой идее поражения (его не существует). В результате Орфей преодолевает собственный героизм. Появление Орфея в язоновском предприятии в гурьбе героев — это, согласно Кальпиди, фальсификация: Орфей, заметим, не называется в Илиаде, — сообщил он мне однажды.

Но вот запись, сделанная мной по следам прочитанного: маска–негатив, «эфирный слепок» с Орфея, который, по остроумному перевертню поэта, оказывается слеп, а Гомер — зряч. В метафизике образности знакомая «перипетия перехода от слепоты к зрячести и наоборот — это одна из топик трагедии, наиболее отчётливая в слепом, но зрячем Тиресии и зрячем, но слепом Эдипе» (О. Фрейденберг ). Обернувшийся Орфей не запеленговал Эвридику, а увидел лишь духом своим, за что и был разнесён в клочья: «колдовское (магическое) сознание современников Орфея, — объясняет Кальпиди, — витавшее в низких небесах и питаемое ими, отреагировало на орфические порывы адекватно самому себе: Орфей был казнён» (авторский комментарий к стихотворению). Орфей был расщеплён и брошен в броуновский расширяющийся хаос (стадо тьмы под единой попоной в стробоскопическом вихре).

Челябинскому поэту было заразительно репетировать античные темы, он размышлял, а я записывал за Виталием:

«Знал ли Гомер об Орфее? Без сомнения, только не употреблял его имени. Это была казнь замалчиванием имени. Относился ли он к нему как к фантомному сопернику? Я думаю, что он мог подсознательно избегать думать о нём, как Хома, — не смотри в ту сторону, и всё. Хома посмотрел, но не был готов совершать какие–то шаги, и был уничтожен. В противном случае, нужна была бы какая–то акция, понимаешь? К тому же вступление в сражение — это крутая боль, метаморфоза, если обратиться к опыту Матери, ученицы Шри–Ауробиндо: при распылении и соединении с астральными планами мы проходим болевой порог. Для Гомера Орфей не был героем, их разделяло семь веков, да и орфики не нуждались в Гомере: старец был для них чрезвычайный реалист». Или ещё: «Какая разница между метаморфозой и преображением? Метаморфоза — это процессуальная цепочка, преображение — это акт. С метаморфозой связаны именно болевые пороги. Это может быть физическая боль, душевная, совесть — детонатор метаморфозы. Преображение может наступить как конечный акт в цепочке».

Пространство Кальпиди – ярусное. На этих беспокойных ярусах размещаются его мультипликационные (как он сам определил) герои, катаясь на вертикальных лифтах — им назначена «вертикальная страна» из «Правил поведения во сне» — пространного стихотворения, задуманного вместе с «Гомер на 7/9 хор…». В «Правилах» Кальпиди описывает путешествие сознания по мирам восходящего плана, в православии известных как мытарства. «…Сюжетные образы сновидений воссоздаются на выходе из сна, примерно как поток воды через дуршлаг кодируется в струи. Короче: происходит «экранизация»» (комментарий к «Правилам поведения…», к строкам 47–48).

По каталогу темной стороны

Луны, не подставляющей спины,

ты вызовешь и явятся на зов

со скоростью музейных сквозняков

гекатонхейры, карлы, близнецы

сиамские из озера Коцит,

что, может статься, на тебе всерьез

заменит кожу снящийся мороз.

Запомни: страх — истерика стыда

неведенья; заставь себя туда

шагнуть (не убегай, дружок), и он,

скорей всего, что будет поражен:

в нем тайное желанье — отступить! —

проходит красной нитью, если нить

когда-нибудь имела цвет во сне,

висящем в доспектральной вышине.

Поэт собирает свой симболариум в виде анимационных знаков, действующих на экране. Знаки эти говорят через пространственный слой описываемого материала. В этом смысле Кальпиди — археолог, откапывающий или закапывающий город пласт за пластом: в его текстах есть карты и градуированные сетки. «Узлы» метафор, которые маркируют среды монохромных парообразных миров поэта, довольно общи и даже схематичны, и играют, в свою очередь, роль метонимий для воссоздания целокупного представления о каждом следующем ярусе. Мир Кальпиди работает примерно так, как описывает Валерий Подорога способ рисования Пауля Клее: если угадаешь, как изобразить линию воды, значит, ты можешь почувствовать как образуется рыба. «Ведь линия, которая образуется в воздушной среде, будет отличаться от линий, что образуются в водной или подземной средах… Две отличаемых друг от друга системы линий — как два вида существ, обитающих в той или другой среде. В таком случае художник, овладевая линией движения в водной среде, может создать рыбу, а на следующий раз — овладевая линией движения в среде воздушной — сможет создать птицу». Метафора — действительность, по которой воспроизводится целое возможного мира, это целое становится метонимическим расширяющим элементом у Кальпиди для яруса следующего порядка и т.д.

…Есть у тебя четыре пары крыл,

чей кажущийся полихлорвинил,

смотря куда тебе назначен путь,

заставит вздрогнуть, а затем взмахнуть

ту пару, для которой твой полёт

по формуле безумья подойдёт.

Вначале ты провалишься туда,

где дребезжит железная вода,

и крылья, расслоившись в плавники,

по дебрям кристаллической реки

помогут плыть, и доберёшься ты

до точки замерзанья пустоты…

Другая пара крыльев понесёт

тебя в сверхпредсказуемый полёт,

где эроса густая стрекоза

начнёт со свистом пить твои глаза…

На этой дистанции Кальпиди припадает к фразе, как к ветровому стеклу, гонит события и вот — первая крупная метафора, попавшаяся по тексту: «эроса густая стрекоза» плодит пространство и размножается голографически. Галлюциногенный, грибной образ. Мы попадаем на следующий этаж.

Археология соблазняет возможностью реставраций и перепроектирования. Метонимическое достраивание в воображении — её метод. На раскопках античного города Нивея в Киммерии в Боспорском царстве стоял передо мной на земле голубой таз с кофейными черепками, собранными за день, профессор вытащила из него наобум один из фрагментов чего–то, на чём было несколько резких линий, по форме напоминавших значок транзистора, и, положив его на ладонь, стала вглядываться в черепок, словно гадалка. Она, не торопясь, поведала, что на этом отбитке античной вазы изображён юный Гефест, что одной рукой он опирается на палицу, что через его плечо переброшена тонкорунная шкура, что неподалёку бегает пёсик, — «а знаете, какие у них были собаки? Они изображали их длинными, как бельевую верёвку с подвешенной U-образной головой, а ноги, словно две натянутые трапеции, как у нашей экспедиционной палатки, а за Гефестом мы видим корабли, иные с двумя рядами вёсел, иные с тремя, и вёсла просунуты через прибитые к борту судна кожаные мешки, чтобы не забрызгать рабов, и когда в знаменитом морском бою между божественным межеумком таким–то…» — и так далее. Повторяю, на черепке были едва различимы только две каких–то линии, невнятный знак. Тут она окликнула какого–то рабочего, и хотя он был в десяти шагах от нас по прямой, на ровной поверхности, человек два раза сделал петлю по дороге, приближаясь. «Почему он так странно идёт?» — спросил я. «Он огибает колонны, которые у него на пути, — услышал я в ответ. — Во всяком случае, они здесь должны быть, по предварительному плану города», — ответила археолог. Нивея, виртуальное царство метонимии.

Представление потенциального, возможного — футуристическая черта. Она может быть обращена и в прошлое и в будущее. Это черта потенциального движения, о которой говорит о. Павел Флоренский в статье «Обратная перспектива»:

К числу подобных же средств иконописной изобразительности следует отнести еще линии так называемой разделки, делаемые иным цветом, нежели цвет раскрышки соответственного места иконы, а чаще всего металлически-блестящими – золотою или очень редко серебряною ассисткой или твореным золотом. Этим подчеркиванием цвета линий разделки мы хотим сказать, что иконописец сознательно обращает на нее внимание, хотя она не соответствует ничему физически зримому <…> но есть лишь система линий потенциальных, линий строения данного предмета, подобных, например, линиям силы электрического или магнитного поля, или системам эквипотенциальных или изотермических и тому подобных кривых. Линии разделки выражают метафизическую схему данного предмета, динамику его, с большею силою, чем видимые его линии, но сами по себе они вовсе невидимы…

Мир Кальпиди — террасный. Смешиваются лестница Иакова и лестница Ламарка, в результате — тарзанка, предприятие шаткое. Сама форма поэтических картин Кальпиди нейтрализует читательскую серьёзность: они то свёртываются в трубу, по которой мчится преобразующий силовой поток, то развёртываются, как планшетка, на которой герою, стоящему, как Алиса перед судом, даются оценки и свежие руководства к действию. Автор настраивает своего «пилота» (героя) в лад с «вибрациями» — ритмическими тонами предстоящей сферы, куда тот только должен ещё попасть. От этажа к этажу. Так построены «Правила поведения во сне», но варианты подобного способа повествования — с вкраплениями повелительного наклонения и напутствиями герою — можно обнаружить и в других стихотворениях «Мерцания». Поэт употребляет выражение «по периметру тайны», помещая поле пространственного напряжения в раму экрана монитора, и это визуальное определение открывает нам путь к топологическому дрейфу. Мы в пути. Кальпиди словно записывает в бортовой ведомости: «Был эсхилсофоклоеврипид, стал дезоксирибонуклеид» .

«Гомер на 7/9 хор…» — двоящийся голос, диалог. Вообще феномены двоятся в поэзии этого автора, который говорит, что «нет ни закономерности, ни случайности. Закономерность и случайность — это транскрипции неких сочинённых нами пауз. Всё действует через чудо».

3. Эмблема

В последнем процитированном утверждении последняя фраза звучала необычно для агностической атмосферы московского артмира, от которого Виталий Кальпиди не зависим, но который где-то болтается на его файле, как–то учитывается. Летом 1995 года мы с Виталием, к тому времени долго не видевшиеся, оба давно не посещавшие Москвы, перемалывали с пристрастием, что случилось с художниками, чьи фигуры мы видели последний раз в начале 90-х на «линии отреза», за которой наступили война в Чечне и посткоммунистический быт. Виталий приехал ко мне, и мы на несколько дней забаррикадировались в моей московской квартире, включили магнитофон и решили провести «обмен мнениями» на тему «Новые стилистические конвенции. Подъёмная сила и балласт художника». Для проведения такого воображаемого семинара «на двоих» мы сделали предварительные допуски в оценках и условные предположения.

Оба мы (в 1995 году) отказывали тогдашней столице в сильных энергиях. Пиры, презентации, выставки «отцветших» на Западе знаменитостей, буйство криминальной хроники и т.п. – все это не убеждало нас в том, что Москва — именно то место, где озабочены поэзией. Скорее, тогда мы воспринимали ее как место, которое постоянно сдаётся внаём, как пляжный лежак, и где непонятно, какой продукт производят (да и нужно ли?). На самом деле рационализм и меркантилизм поглощали. Это было тотальное поглощение воспринимающего — окружающим, такое полное, когда нам кажется, что нет больше преград между нами и знаком, между нами и книгой, экраном, что мы — внутри виртуального мира и действительно можем налить пива в бокал из бочки, появившейся в рекламной заставке. Мы больше не задумываемся как устроена медийная среда, мы сразу попадаем в созданный ею миф, отождествляемся с сообщением. Это приводит к самозабвению и автоматизму — одна из идей Чарльза Бернштейна в трактате «Artifice and Absorption». Слабость города была для нас его новизной и удивляла. В центральном детинце, в Москве то есть, обсуждались достоинства не культуры, а цивилизации. И хотя эти понятия неразрывны, они всё же разнятся по принципу удовлетворения от обоих видов деятельности. Прикосновение к культуре приносит удовольствие. Если эта культура больше нас, если в ней есть избыточность для вопрошающего, если «ты больше, чем просят, даёшь»; от цивилизации мы получаем удовольствие, когда можем оценить техническое решение, его экономность. Когда мы экономим время, расстояние, силы, пользуясь каким–нибудь гаджитом. Цивилизация тем приятнее, чем легче обращение с орудиями и доступ к ним. Чем они милее, тем выше мы оцениваем эмоционально их действие, наслаждаясь управлением, вождением. Любим пальчиковые батарейки, лёгкие кнопки, дигитальные дистанционные панели, малые неопасные токи, дымчатые рассеянные тона излучателей и т.п., когда всё под рукой. А искусство — сложно и «грузит», требует лишнего шага в сторону. В искусстве экономность — это уже следствие виртуозности (ничего лишнего!), точности и своевременности, опыта, притёртости музыканта к инструменту. Именно ценность инициативы с её неизбежной избыточностью оказалась скомпрометированной в московской литературной и артистической среде, как когда–то футуризм. Это было ожидаемо для города, решившего начать новую буржуазную жизнь. Однако, идея пока опережала реальность. В конце концов, буржуазная жизнь богатых западных обществ предполагает чёткое расписание с сознанием того, что вот, ты — родился, а вот — умрёшь, и высовываться — это признак то ли плохого вкуса, то ли провинциальности и босячества. В России 1995 года остатки инициативности в предложении новых имиджей свелись к маргиналиям, неучтённым в вавилоне, и к прорывам никогда не равнодушных к Москве провинций: децентрализация тянет одеяло на себя; экономность в искусствах провинций ещё лежит в сакральной сфере мастерства, памяти о ремёслах, где действует спиритуальность передачи первородства и ученичества, изжитая в центрах. В Москве все сами по себе, и претензия качества стёрта стилистическим плюрализмом.

Виталий Кальпиди казался мне в те дни последним поэтом попытки. Хронологически. И его опыт давал повод ещё раз прикинуть московскую ситуацию и задать ей театрализованную эмблематику.

Мы выбрали сюжет «Эхо и Нарцисс», как если бы существовал такой гобелен. Пока Кальпиди в «Мерцании» взвешивает духовные потенциалы Орфея и Гомера, размечтавшись в Челибонске, где на ржавых обнажённых проволоках, уходящих в каменные затылки, висят ещё на дворянских фасадах разрушающиеся кариатиды с оплеухой октябрьского листа по гипсовым харям, в Москве просчитывают уместность challenge’а в принципе, и приходят к выводу, что эстетическая самостийность нежелательна. С одной стороны общество мечтает создать некое perpetuum mobile, мифическую модель (Эхо), чья интенция к угасанию сдерживается за счёт подкормки бедной мобиле исчезающе малыми величинами, воздухом минимума, чертами цивилизованности, включая омолаживание (экономия возраста), чтобы всё–таки обеспечить энергетический перепад в машине, необходимый для её работы. Чтобы Эхо не замерла, надо её подкармливать, что–то на неё тратить, поддерживать щекотливую степень риска, выраженную оксюмороном tentative stability (Лин Хеджинян). Эхо требует избыточности, вложений, поленьев в топку. Потому что если Эхо совпадёт сама с собой, она исчезнет — ей нужно нарушение равновесия, асимметрия.

Эхо истаивает, исчезает. Эхо требует хотя бы минимума. Зато кланяющийся встанька остаётся «руки–по–швам» и готов себя повторить. Стратегия этой куклы — чтобы её оставили в покое. Ванька-встанька — готовый Нарцисс для нашей композиции. Нарисуем ваньку–встаньку и подпишем: традиционализм, коллективизм, «один-за-всех», покой и мужское главенство, чин. Вибрирующая Эхо и закреплённая ось–Нарцисс: их наложение — возможная эмблема для Москвы. И Нарцисс-встанька (тенденция: экономность) и Эхо-перпетуум-мобиле (тенденция: избыточность) равно замирают в неподвижности, но что для одного — победа, идеал, другой (другому) — поражение, смерть. Ничего многообещающего в этом обеднённом шарже мы не нашли и решили отложить гадания до лучших времён.

Очутившийся в новизне человек одержим переоценкой среды — кем я окажусь в мною же созданном мире? Художничество — это ещё и действие по обживанию тобою же открытого (чистая грёза), и только по ходу этого освоения, когда, отложив оружие, поэт идёт на попятный, ёрничая в самообмане (а этого удовольствия у него веками не отнимешь при любом его темпераменте), постфактум он понимает, что за спиной осуществилось, что называется, — событие. Поэт спускается с горы Аналог. Но куда? «Я хочу выйти за рамки поэзии, таковы мои расчёты с представлением о законченности текста. Поэтому я пишу книгами, эта одна из возможностей иллюзорного ощущения неограниченности ряда законченных, почти механически, текстов. Материальный финал всегда неадекватен. Я закончил текст или книгу, но не закончил то, что должен был закончить, т.е. не перепрыгнул за рамки поэтического творчества» (Кальпиди).

Алексей Парщиков