Кальпиди

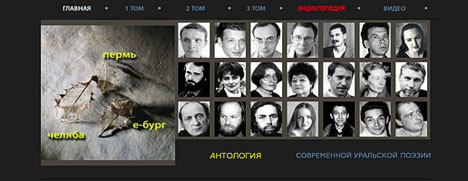

Словесность (во всяком случае стихотворная) уральского треугольника Челябинск – Екатеринбург – Пермь – не мифологический продукт региональной гордыни, а вполне уникальный феномен русской литературы.

Реликтовый феномен.

Наблюдать за развитием нынешней уральской поэзии и грустно, и отрадно. Традиции метаметафоризма 80-х, попранные в столице, зато определяющие письмо Андрея Санникова и Аркадия Застырца (Екатеринбург), Владислава Дрожащих (Пермь) и особенно Виталия Кальпиди (Челябинск), тут, не в пример Москве и Ленинграду, по сей день животворящи и актуальны.

Предыдущая книга Кальпиди «Мерцание» производила впечатление исключительного совершенства. Ни одной лишней строчки, слова, слога. В «Ресницах», книге, посвященной смерти, треть текстов – проходные, ни автору, ни читателю не нужные. Куча стилистических, грамматических натяжек, цитировать нет мочи. Виталий и сам хорошо эти нюансы понимает: «Процесс написания текстов управляем, отсюда – ничтожен». Действительно, лишь для неофита язык Кальпиди представляет некую не поддающуюся пониманию шараду. На самом деле мир этого поэта на редкость упорядочен и прямолинеен. Подсказка для тех, кому удалось купить его последний сборник: обратите внимание на мотивы мокрого/сухого и твердого/мягкого, навязчиво присутствующие в любом стихотворении Кальпиди. Состояние небытия – в отличие от шедевров Бродского (сравнение в данном случае, как никогда, правомерно и значимо) – навязчиво ассоциируется у поэта с чем-то жидким, податливым. «Вот умирает женщина… она течет, разъятая на части… она в слюне, она слюна, она слюной меня с тобой помазать рада». Взрослость – с твердым, младенчество и старость – с мягким, поддающимся плавлению. Жуткий текст «Введение в старость»: «Простуда ведет меня к пониманию боли как формы стекла, текучесть которого сводит и скоро сведет мою протоплазму в песочное имя ЗОЛА». Состояние кратковременной зрелости – с сухим и жестким. Уже само чудовищное допущение, что ресницы умерших прорастают пушком на спине новорожденного, резко выделяет Кальпиди из среды стихотворцев сегодняшнего поколения. Для него половой акт – действо встречи отца-жизни (твердыни, стояния) и матери-смерти (текучести, уступчивости), в тот самый момент, в пространстве которого смерть нужнее жизни: «Знал ли ты, что в тебе происходит соленая кровь, что она выкипает наружу смешно и красиво, что ближайшее чудо твое – неземная любовь, несмотря на медузу прозрачного презерватива?»

Невроз «Ресниц» – не старость-статус, а старение-процесс человека и поэта, его обезвоживание пред неумолимо наступающей структурой «ничто», нисходящая ветвь математического графика. Вся съежившаяся в один комочек модальность сборника прямо указывает на желательность и предпочтительность небытия: «Не медли у входа, не медли у входа, не бойся, ты будешь сегодня в раю». Любое крайнее состояние – вход в смерть, а не в жизнь. До сих пор Кальпиди никогда не написал бы лично-откровенного «Я не знаю, считаешь ли ты, но в двенадцатый раз ты сегодня был близок с женой незнакомого мужа». Появление подобных двустиший – сигнал умирания излюбленной «косвенной» метамётафорической поэтики. И – преобразования собственной амбициозной действительности знако-борства в политкорректную реальность бесконечного слового-ворения. Не уступай, не уступай. Иначе тебя уложат на лопатки.

«Ресницы* не отличаются от «Мерцания» по сути, зато значимы количеством эпатажных нападок на классическую литературу. Тень отца Гамлета была дьявольским соблазном. Вирши Тютчева о грозе в начале мая – «жеманные, велеречивые и лживые без стеснений». О Гоголе – отдельная, как раз напрашивающаяся на активное Противодействие, длинная напраслина: «То сюжет украдет, то поклеп возведет на Россию, то с друзьями поделится тайнами полишинеля, то внезапно попробует выступить в роли мессии, дальше «Носа» не видя в своей богомерзкой „Шинели»»… О Толстом: «Но Анна, онанируя в ночи на пламя угасающей свечи, не под него (Вронского, Каренина. – „Ъ») ложится, а под поезд». Желто-фасный листопад-калейдоскоп классики укладывается в прокрустово ложе Кальпиди, знающего, за что сечь и чему потакать. Именно – знающего; ибо только он несет ответственность за несгибаемые метафоры-метонимии, которые содержатся в книге.

Статус «Ресниц» – необратимая смерть, состояние, в котором уже никто и ничто не может помочь истинному поэту. «Между вдохом и выдохом воздух не нужен. Когда между жизнью и смертью ты станешь, как воздух, не нужен, через тело твое потечет негустая вода, но по звуку ее ты не будешь уже обнаружен». Странный диагноз, печальная интуиция. Верная не только для Кальпиди, но и для всех российских стихотворцев, не желающих иронизировать над текущей действительностью, но лишь оплакивать ее слезами из-под мокрых, мертвых ресниц.

БОРИС КУЗЬМИНСКИЙ (Коммерсант-daily № 215, 1997)